最新の仲裁判断は『労働紛争司法解釈(二)』と同周波数共振――書面契約に署名していない2倍賃金の例外

2025 08/02

2025年8月1日、最高人民法院は記者会見を開き、「労働紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈(二)」(「『労働紛争事件の司法解釈(二)』と略称する)を発表し、労働法曹界の話題を引き起こし、その中で書面労働契約に署名していない2倍賃金に関する例外条項は、著者に6月下旬に受け取ったばかりのある特殊仲裁判断を連想させる。この裁決は、この新しい司法解釈の精神的な高さに合致するだけでなく、司法傾向の統一化と弁護戦略の展望性を検証した。出たばかりの『労働争議事件の司法解釈(二)』はちょうどこの事件を後押ししたと言える。

一、争議事件の背景:「二進宮」による労働契約締結争議

ある従業員は2024年7月にある飲食会社と1年間の労働契約(注:2025年7月満期)を締結した後、同年10月に「行くと言ったら行く」と退職を申請し、手続きを完了した。2024年12月、この従業員は同じ会社に2度入社したが、双方は新たな書面労働契約を締結しておらず、その後、従業員は2025年2月に個人的な感情で突然退職した。

2025年3月、同従業員は書面による書簡を再発行し、会社が「契約書に署名しないと罰金を乱発する」として書面による退職を提出した後、労働仲裁を申請し、2024年12月から2025年3月までの4カ月間の契約書に署名していない2倍の賃金差額と経済補償金を主張した。

二、裁決結果及び分析:形式的要件を突破する実質的正義考量

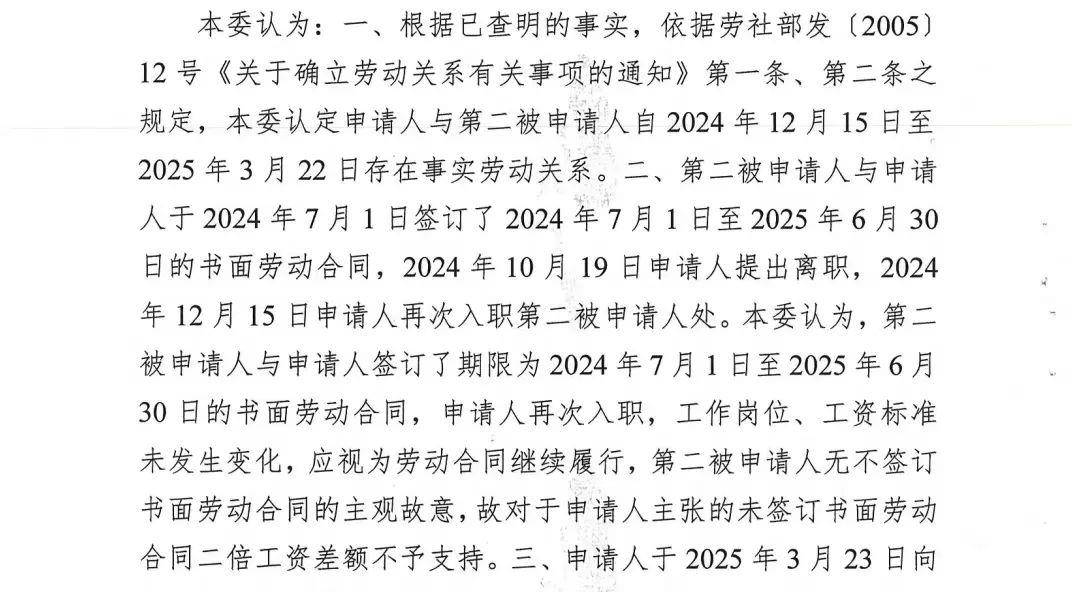

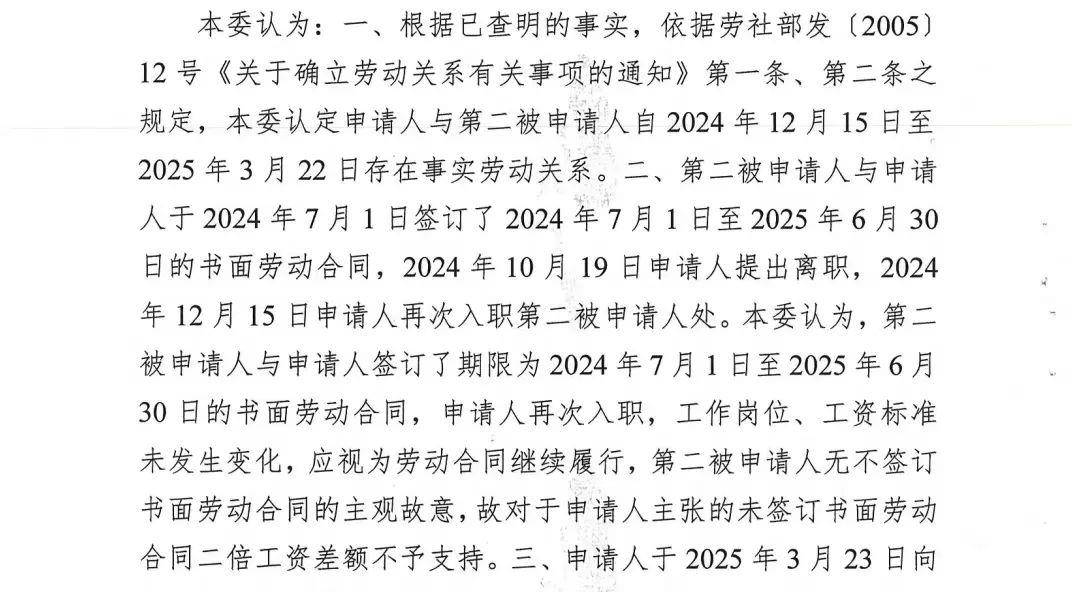

「労働紛争事件の司法解釈(二)」の施行前に、労働仲裁委員会の裁決は少し特殊であるが、展望的である。最終的に双方に事実上の労働関係があることを確認したが、2倍の賃金差額及び経済補償金の請求を却下した。この判断の特殊な点は、

(1)労働契約の継続性の把握

裁決書によると、従業員の二次入社時の雇用、賃金に変化はなく、元の労働契約は退職により終了したが、新規雇用関係は元の契約の枠組み内で継続している(契約期間、雇用、当事者、賃金など)。このような認定は、「一次雇用は新しい契約に対応しなければならない」という形式的な考え方を突破し、労働関係の実質的な一貫性をより重視している。

👉潜せりふ:入社するたびに新しい契約書に署名しなければならないわけではありません。実質が変わらなければ、元の契約書の「余温」はまだあります!

(2)使用者の主観的過失に対する厳格な審査

著者は裁判で会社と従業員の微信チャットの記録を提出し、会社が紛争が勃発した後、自ら新しい労働契約を提供したが、従業員に拒否されたことを証明した。仲裁委員会はこの証拠を採用し、会社に「契約に署名しない主観的悪意」がないと認定したが、これはまさに「労働契約法司法解釈(二)」第7条例外状況の引用適用であり、使用者の過失により契約に署名していない場合は、2倍の賃金を支払わないことができる。

👉鍵:法律で罰せられるのは「故意に署名しない」ことであり、会社は誠意を尽くしさえすれば、過ちではない!

(3)解除理由の実質的な判断

従業員が主張する「強制的に解除された」に対して、著者も抗弁し、従業員の最初の退職理由は個人の感情によるものであり、数日後に手紙を出した「契約に署名しない、不当な罰金」ではなく、またこのような状況も「労働契約法」第38条に規定された法定解除事由ではないため、後続に補充された「強制的解除通知書」は実際の退職原因と一致しない。仲裁委は最終的に双方系協議の合意解除を認定し、経済補償金を支持しなかった。

👉注意:労働関係を解除する理由は「一発定音」で、事後補充は算数しない!

三、『労働紛争事件の司法解釈(二)』の呼応:三つの専門要素及び弁護展望性

(1)形式を突き抜けて実質を見る考え方

多くの事件が「書面契約を締結するか否か」という形式的要件に焦点を当てている時、著者は「原契約の継続性」を主張し、司法解釈における「実質労働関係」の認定精神と高度に一致している。このような弁護意見は、二次入社、関連会社の雇用などの複雑な状況を処理する際に特に重要である。

(2)証拠組織の精度

従業員が契約を受け取ったことを否定したという主張に対して、会社は争議が勃発した後の審問の前に労働契約を送り、署名の意思を十分に表現した。その後提出された宅配便の記録、チャットの記録は完全な証拠チェーンを形成し、会社が契約義務を履行したことを明確に証明した。このような証拠の設計と詳細を制御することは、司法解釈における「使用者が誠実な義務を果たしている」という例外的要件に正確に命中している。

(3)審判の傾向に対する深い理解

裁決書は「使用者に主観的悪意がなければ罰しない」と強調しているが、これは著者の裁判で繰り返し強調された「懲罰的賠償は過ちを前提とすべきだ」と脈々と受け継がれている。裁決の際、新司法解釈はまだ登場していないが、実務における「機械的適用を避ける法律」の傾向には内在的な論理があり、これも新司法解釈の施行に前触れの役割を果たしている。

👉法条「後押し」:

第七条労働者が使用者が書面による労働契約を締結していないことを理由に、使用者に2倍の賃金の支払いを請求した場合、人民法院は法に基づいて支持するが、使用者は以下のいずれかの状況が存在することを立証した場合を除く:

(一)不可抗力により締結されていない場合、

(二)労働者本人の故意又は重大な過失により締結されていない場合

(三)法律、行政法規に規定されたその他の状況。

第8条労働契約期間が満了し、以下のいずれかの場合、人民法院は労働契約期間が法に基づいて自動的に延長されると認定し、使用者が書面による労働契約を締結していない場合には該当しない:

(一)労働契約法第42条に規定する使用者が労働契約を解除してはならない場合

(二)労働契約法実施条例第十七条に規定されたサービス期間がまだ期限切れになっていない場合、

この事件で最も興味深いのは、仲裁時の新しい司法解釈はまだ決まっていないが、裁決の考え方は新しい規則と完璧に同期し、呼応し、労働争議の処理の重要な方向性を明らかにした:法律は労働者の権益を保護するだけでなく、形式主義の権利擁護が企業の正常な経営に過度な衝撃を与えることを防止しなければならない。労働法律がますます精緻化している今日、「証拠を基石とし、実質正義を導きとする」という裁判論理を熟練して身につけることは、まさに労使矛盾を解消し、個別事件の実質正義を実現する鍵となる。

参照#サンショウ#

「労働争議事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈(二)」全文リンク:

https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472691.html

引用元:最高人民法院新聞局

一、争議事件の背景:「二進宮」による労働契約締結争議

ある従業員は2024年7月にある飲食会社と1年間の労働契約(注:2025年7月満期)を締結した後、同年10月に「行くと言ったら行く」と退職を申請し、手続きを完了した。2024年12月、この従業員は同じ会社に2度入社したが、双方は新たな書面労働契約を締結しておらず、その後、従業員は2025年2月に個人的な感情で突然退職した。

2025年3月、同従業員は書面による書簡を再発行し、会社が「契約書に署名しないと罰金を乱発する」として書面による退職を提出した後、労働仲裁を申請し、2024年12月から2025年3月までの4カ月間の契約書に署名していない2倍の賃金差額と経済補償金を主張した。

二、裁決結果及び分析:形式的要件を突破する実質的正義考量

「労働紛争事件の司法解釈(二)」の施行前に、労働仲裁委員会の裁決は少し特殊であるが、展望的である。最終的に双方に事実上の労働関係があることを確認したが、2倍の賃金差額及び経済補償金の請求を却下した。この判断の特殊な点は、

(1)労働契約の継続性の把握

裁決書によると、従業員の二次入社時の雇用、賃金に変化はなく、元の労働契約は退職により終了したが、新規雇用関係は元の契約の枠組み内で継続している(契約期間、雇用、当事者、賃金など)。このような認定は、「一次雇用は新しい契約に対応しなければならない」という形式的な考え方を突破し、労働関係の実質的な一貫性をより重視している。

👉潜せりふ:入社するたびに新しい契約書に署名しなければならないわけではありません。実質が変わらなければ、元の契約書の「余温」はまだあります!

(2)使用者の主観的過失に対する厳格な審査

著者は裁判で会社と従業員の微信チャットの記録を提出し、会社が紛争が勃発した後、自ら新しい労働契約を提供したが、従業員に拒否されたことを証明した。仲裁委員会はこの証拠を採用し、会社に「契約に署名しない主観的悪意」がないと認定したが、これはまさに「労働契約法司法解釈(二)」第7条例外状況の引用適用であり、使用者の過失により契約に署名していない場合は、2倍の賃金を支払わないことができる。

👉鍵:法律で罰せられるのは「故意に署名しない」ことであり、会社は誠意を尽くしさえすれば、過ちではない!

(3)解除理由の実質的な判断

従業員が主張する「強制的に解除された」に対して、著者も抗弁し、従業員の最初の退職理由は個人の感情によるものであり、数日後に手紙を出した「契約に署名しない、不当な罰金」ではなく、またこのような状況も「労働契約法」第38条に規定された法定解除事由ではないため、後続に補充された「強制的解除通知書」は実際の退職原因と一致しない。仲裁委は最終的に双方系協議の合意解除を認定し、経済補償金を支持しなかった。

👉注意:労働関係を解除する理由は「一発定音」で、事後補充は算数しない!

三、『労働紛争事件の司法解釈(二)』の呼応:三つの専門要素及び弁護展望性

(1)形式を突き抜けて実質を見る考え方

多くの事件が「書面契約を締結するか否か」という形式的要件に焦点を当てている時、著者は「原契約の継続性」を主張し、司法解釈における「実質労働関係」の認定精神と高度に一致している。このような弁護意見は、二次入社、関連会社の雇用などの複雑な状況を処理する際に特に重要である。

(2)証拠組織の精度

従業員が契約を受け取ったことを否定したという主張に対して、会社は争議が勃発した後の審問の前に労働契約を送り、署名の意思を十分に表現した。その後提出された宅配便の記録、チャットの記録は完全な証拠チェーンを形成し、会社が契約義務を履行したことを明確に証明した。このような証拠の設計と詳細を制御することは、司法解釈における「使用者が誠実な義務を果たしている」という例外的要件に正確に命中している。

(3)審判の傾向に対する深い理解

裁決書は「使用者に主観的悪意がなければ罰しない」と強調しているが、これは著者の裁判で繰り返し強調された「懲罰的賠償は過ちを前提とすべきだ」と脈々と受け継がれている。裁決の際、新司法解釈はまだ登場していないが、実務における「機械的適用を避ける法律」の傾向には内在的な論理があり、これも新司法解釈の施行に前触れの役割を果たしている。

👉法条「後押し」:

第七条労働者が使用者が書面による労働契約を締結していないことを理由に、使用者に2倍の賃金の支払いを請求した場合、人民法院は法に基づいて支持するが、使用者は以下のいずれかの状況が存在することを立証した場合を除く:

(一)不可抗力により締結されていない場合、

(二)労働者本人の故意又は重大な過失により締結されていない場合

(三)法律、行政法規に規定されたその他の状況。

第8条労働契約期間が満了し、以下のいずれかの場合、人民法院は労働契約期間が法に基づいて自動的に延長されると認定し、使用者が書面による労働契約を締結していない場合には該当しない:

(一)労働契約法第42条に規定する使用者が労働契約を解除してはならない場合

(二)労働契約法実施条例第十七条に規定されたサービス期間がまだ期限切れになっていない場合、

(三)労働組合法第19条に規定された任期が満了していない場合。

この事件で最も興味深いのは、仲裁時の新しい司法解釈はまだ決まっていないが、裁決の考え方は新しい規則と完璧に同期し、呼応し、労働争議の処理の重要な方向性を明らかにした:法律は労働者の権益を保護するだけでなく、形式主義の権利擁護が企業の正常な経営に過度な衝撃を与えることを防止しなければならない。労働法律がますます精緻化している今日、「証拠を基石とし、実質正義を導きとする」という裁判論理を熟練して身につけることは、まさに労使矛盾を解消し、個別事件の実質正義を実現する鍵となる。

参照#サンショウ#

「労働争議事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の解釈(二)」全文リンク:

https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472691.html

引用元:最高人民法院新聞局