起訴期限と訴訟時効の葛藤

2025 05/22

権利の上で寝ている人を法律が保護していないことはよく知られている。民事訴訟では、権利者の積極的な権利行使を奨励し、促すための訴訟時効制度が設けられている。行政訴訟にも、起訴期限という類似の概念がある。起訴期限は、行政訴訟の固有名詞であり、起訴期限を設けることは、行政相対者にできるだけ早く権利を行使し、行政機関の法執行効率を高め、行政管理秩序を守るよう促すことを目的とする。

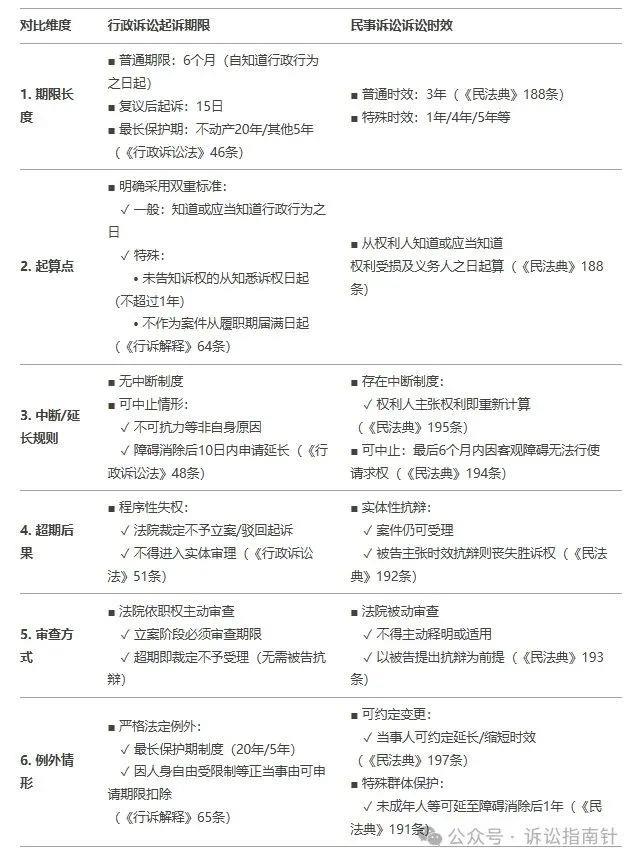

多くの人は起訴期限と訴訟時効を混同したり、直接訴訟時効に関する法律規定を起訴期限に適用したりして、時効が遅れたり、起訴権が失われたりすることがよくあります。

本文は行政訴訟の起訴期限の概念、特徴、種類、起訴期限を超えた法律結果及び司法実践における起訴期限紛争問題について概説し、読者に起訴期限について理解させる。

01、行政訴訟の起訴期限の概念

行政訴訟法及び司法解釈では起訴期限について明確に定義されていない。『行政訴訟法』第46条は、公民、法人またはその他の組織が直接人民法院に訴訟を提起する場合、行政行為を行ったことを知っているか知っているべき日から6ヶ月以内に提出しなければならないと規定している。法律に別途規定がある場合を除く。これは法律が行政相対人に行政訴訟を提起する期限に対する明確な要求である。第48条は、公民、法人又はその他の組織が不可抗力又はその他のそれ自体に属さない理由により起訴期限を遅らせた場合、遅延された時間は起訴期限内に計算しないと規定している。

このことから、行政相対人が行政訴訟を起こすのには期限があり、その期限が起訴期限であることがわかる。ここで、行政訴訟の起訴期限とは、公民、法人またはその他の組織が行政機関の具体的な行政行為に不服で、人民法院に行政訴訟を提起する期限を指すことができる。

02、行政訴訟の起訴期限の特徴

行政訴訟法及び関連司法解釈の規定に基づき、行政訴訟の起訴期限は主に以下の3種類に分けられる:

第一に、一般起訴期間:行政行為を行ったことを知っているか知っているべき日から6ヶ月以内。

これは行政訴訟の起訴期限の一般的な規定であり、ほとんどの行政事件に適用される。

第二に、特殊起訴期限:法律は特定のタイプの行政行為に対して異なる起訴期限を規定している。

(1)行政再議決定に不服がある場合、再議決定書を受け取った日から15日以内、

(2)行政機関に対して不作為である場合、行政機関が法定職責を履行する期限が満了した日から6ヶ月以内(職責履行期限は通常2ヶ月)。

(3)行政機関が訴権又は起訴期限を告知していない場合、起訴期限は訴権を知っているか知っているべき日から起算することができるが、最長で1年を超えない(『最高人民法院の「行政訴訟法」の適用に関する解釈』第64条)。

第三に、最長起訴期間:行政行為が行われた日から5年以内、不動産に関する事件は、起訴期間が最長20年を超えないこと、その他の法律で別途規定されている場合を除く。

これは、行政の法律関係が長期的に不確定な状態になるのを防ぐためである(行政行為が行われた日から計算する)。

04、起訴期限を超えた法的結果

起訴期限を超えると、当事者は起訴権を喪失し、人民法院は受理しないと判断し、すでに受理された場合、起訴を却下する裁定を下す。

05、司法実践における起訴期限に関するいくつかの紛争問題

(一)「知っているか知っているべきか」に関する認定

江蘇省南通経済技術開発区人民法院行政廷の陳金平氏は最高人民法院に対し、「『中華人民共和国行政訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」(以下、行訴解釈と略称する)第64条の「行政行為の内容を知っているか、知っているべきか」をどのように理解するか?

最高院の回答:第一に、上述の「行政行為の内容を知っているか、知っているべきだ」は、行政行為の内容を知っているか、知っているべきか、行政行為を行った行政機関を知っているか、知っているべきだと理解しなければならない。行政行為の内容が権利侵害に直結していることを知っているか、知っておくべきだ。行政法の原理から見ると、時効、期限にかかわらず、「権利が侵害されていることを知っているか、知っておくべき日から起算する」、つまり起訴期限を知っているか、知っておくべき日から起算しなければならない。第二に、被告は原告が起訴期限を知っている事実について立証責任を負わなければならず、被告は原告が行政行為の内容及び実施主体を知っているか、知っているべきだと主張した日から1年の起訴期限を超えた場合、立証責任を負わなければならない。

また、最高人民法院は(2020)最高法行再374号行政判決の中で、「知っている」とは、十分な証拠証明があり、申請者が行政行為を行った時間を知っていること、「知るべき」とは、裁判官の職業道徳に従い、論理的な推理と生活経験を用いて、関連する証拠に基づいて、申請者が行政行為を行ったことを知っている時間を推定することを指す。

上記の内容を総合して、筆者は、「知っているか、知っているべきか」を判断する一方で、各方面の証拠と証拠提出責任分配規則を結合して、行政相対人が行政機関を知っているか、またその行政機関が告訴された行政行為を知っているかどうかを認定し、期限超過かどうかを判断しなければならない、一方で、具体的な事件の中で、裁判官は論理的な推理と生活経験に基づいて、行政相対性の人が行政行為を知っているかどうかを総合的に判断しなければならない。

(二)「不可抗力又はその他の自己原因に該当しない」に関する認定

1.投書・来訪は遅延を控除できる時間ではない

最高人民法院は(2019)最高法行申369号事件で、この問題について論証し、最高裁は、起訴者自身に属さない理由で起訴期限を超えた場合、遅延された時間は起訴期間内に計算されないと判断した。「遅延された時間」には、不可抗力により確実に訴権を行使できない場合、当事者が起訴期限内に法定ルートを通じて関連権利を主張し、処理結果を待っている場合、または行政機関が処理を承諾し、信頼に基づいて対応する処理結果を待っている場合などが主に含まれる。当事者が関係部門に一方的に陳情を訴えただけで、陳情の遅延を訴えた期間には保護できる信頼利益がなく、当事者自身が法定訴訟ルートを通じて紛争を解決して起訴期限を遅らせることを放棄した場合に属し、控除すべき期間ではない。

2.拘束が控除可能な遅延時間

最高人民検察院の専門家グループはこの問題について、人身の自由が制限されていることが「その他当事者自身に属さない原因」であるかどうかについて、信春鷹編集長の『中華人民共和国行政訴訟法解釈』は、「司法解釈に関する規定:起訴者自身に属さない原因で起訴期限を超えた場合、遅延された時間は起訴期間内に計算されず、人身の自由が制限されて訴訟を提起できない場合、人身の自由が制限された時間は起訴期間内に計算されない。本条(行政訴訟法第48条を指す)はこれらの内容に基づいて、各方面の意見を総合して定められたものである」としている。行政訴訟法の解釈』では、人身の自由が制限されることは起訴期限の控除に該当することとしている。江必新編集長の『行政訴訟法及び司法解釈関連理解と適用』は、「不可抗力と人身の自由が制限されるのはすべて『当事者自身に属さない原因』の特殊な状況に属する。(行政訴訟法第48条第1項)『その他』の範囲は確定しておらず、尽きることができず、判断の主な基準を確定するしかない:当事者に責任がない、すなわち起訴期限を超えたことに間違いがない。……『人身の自由が制限されている』に関する理解はもっと明確で、『制限』は外来的な要素から来なければならず、……強調したのは人身の自由が制限されているだけの客観的な結果である」と述べた解読を参考に、当事者が行政機関に拘束されるのは行政機関に属する当事者の人身の行政処罰に加え、当事者が行政拘留されている間、その人身の自由が深刻な制限を受けているため、正常な状態のように法的サービスを求め、訴訟の権利を行使することができないのは、行政訴訟法第48条第1項に規定された「その他の当事者自身に属さない原因」であり、法に基づいて起訴期限から差し引かなければならない。

3.当事者が管轄裁判所の選択ミスにより起訴期限を遅らせた場合、遅延された時間は起訴期限内に計算されますか。

最高人民法院行政裁判廷が編著した「最高人民法院行政裁判廷裁判官会議紀要(第2集)」の裁判官の意見によると、当事者の訴権を確実に保護するために、我が国の「行政訴訟法」は起訴期限の控除と延長の状況を明確に規定している。当時有効だった「執行解釈」第43条によると、「起訴者自身に属さない理由で起訴期限を超えた場合、遅延された時間は起訴期間内に計算されない」と明確に規定されている。2015年に改正された行政訴訟法はこの規定を吸収し、さらに改善された。第48条第1項は、「公民、法人またはその他の組織が不可抗力またはその他の自己に属さない原因で起訴期限を遅らせた場合、遅延された時間は起訴期限内に計算されない」と規定している。しかし、これらの規定はいずれも「起訴者自身に属さない原因」とは何かについて具体的な規定と解釈をしていない。「行政訴訟法」に基づいて公民、法人又はその他の組織の合法的権益を保護する立法趣旨に基づき、当事者の訴権を確実に保障する観点から、司法実践において、正当な理由が法定期限を超えて提起された訴訟に対して、公民、法人又はその他の組織に有利な解釈をしなければならない。起訴期限を超えて正当な理由があるかどうかを判断するには、行政相対人がすでに積極的に起訴権を行使しているかどうか、行政相対人が自身に属さない原因で起訴期限を遅らせている状況があるかどうかを十分に考慮しなければならない。起訴者は法定起訴期限内に起訴権を行使し、管轄裁判所の選択は間違っているが、人民法院の釈放を経て、起訴者は合理的な期限内に管轄権のある人民法院に訴訟を提起したため、起訴期限を遅らせるのは正当な理由があり、当事者自身の原因で遅れた時間ではなく、起訴期限内に計算すべきではない。

そのため、上記の専門家の意見の回答、裁判官の意見などを通じて、控除可能な期限に属するかどうかを判断することができ、相応の基準に基づいて判断することができ、統一された判断基準は当事者の責任の有無(過失の有無)であり、外来要因によって法律サービスを正常に求め、訴訟権利を行使することができないかどうかを比較することができる。もしすでに積極的に訴訟の権利を行使していれば、管轄裁判所の選択が間違っていても、合理的な期限内に再び起訴することが許可されます。しかし、投書・陳情のためだけであり、訴訟権の行使に支障をきたすことはないため、遅延した時間は法定の控除可能な期限ではない。

多くの人は起訴期限と訴訟時効を混同したり、直接訴訟時効に関する法律規定を起訴期限に適用したりして、時効が遅れたり、起訴権が失われたりすることがよくあります。

本文は行政訴訟の起訴期限の概念、特徴、種類、起訴期限を超えた法律結果及び司法実践における起訴期限紛争問題について概説し、読者に起訴期限について理解させる。

01、行政訴訟の起訴期限の概念

行政訴訟法及び司法解釈では起訴期限について明確に定義されていない。『行政訴訟法』第46条は、公民、法人またはその他の組織が直接人民法院に訴訟を提起する場合、行政行為を行ったことを知っているか知っているべき日から6ヶ月以内に提出しなければならないと規定している。法律に別途規定がある場合を除く。これは法律が行政相対人に行政訴訟を提起する期限に対する明確な要求である。第48条は、公民、法人又はその他の組織が不可抗力又はその他のそれ自体に属さない理由により起訴期限を遅らせた場合、遅延された時間は起訴期限内に計算しないと規定している。

このことから、行政相対人が行政訴訟を起こすのには期限があり、その期限が起訴期限であることがわかる。ここで、行政訴訟の起訴期限とは、公民、法人またはその他の組織が行政機関の具体的な行政行為に不服で、人民法院に行政訴訟を提起する期限を指すことができる。

02、行政訴訟の起訴期限の特徴

(訴訟時効と比較)

行政訴訟法及び関連司法解釈の規定に基づき、行政訴訟の起訴期限は主に以下の3種類に分けられる:

第一に、一般起訴期間:行政行為を行ったことを知っているか知っているべき日から6ヶ月以内。

これは行政訴訟の起訴期限の一般的な規定であり、ほとんどの行政事件に適用される。

第二に、特殊起訴期限:法律は特定のタイプの行政行為に対して異なる起訴期限を規定している。

(1)行政再議決定に不服がある場合、再議決定書を受け取った日から15日以内、

(2)行政機関に対して不作為である場合、行政機関が法定職責を履行する期限が満了した日から6ヶ月以内(職責履行期限は通常2ヶ月)。

(3)行政機関が訴権又は起訴期限を告知していない場合、起訴期限は訴権を知っているか知っているべき日から起算することができるが、最長で1年を超えない(『最高人民法院の「行政訴訟法」の適用に関する解釈』第64条)。

第三に、最長起訴期間:行政行為が行われた日から5年以内、不動産に関する事件は、起訴期間が最長20年を超えないこと、その他の法律で別途規定されている場合を除く。

これは、行政の法律関係が長期的に不確定な状態になるのを防ぐためである(行政行為が行われた日から計算する)。

04、起訴期限を超えた法的結果

起訴期限を超えると、当事者は起訴権を喪失し、人民法院は受理しないと判断し、すでに受理された場合、起訴を却下する裁定を下す。

05、司法実践における起訴期限に関するいくつかの紛争問題

(一)「知っているか知っているべきか」に関する認定

江蘇省南通経済技術開発区人民法院行政廷の陳金平氏は最高人民法院に対し、「『中華人民共和国行政訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」(以下、行訴解釈と略称する)第64条の「行政行為の内容を知っているか、知っているべきか」をどのように理解するか?

最高院の回答:第一に、上述の「行政行為の内容を知っているか、知っているべきだ」は、行政行為の内容を知っているか、知っているべきか、行政行為を行った行政機関を知っているか、知っているべきだと理解しなければならない。行政行為の内容が権利侵害に直結していることを知っているか、知っておくべきだ。行政法の原理から見ると、時効、期限にかかわらず、「権利が侵害されていることを知っているか、知っておくべき日から起算する」、つまり起訴期限を知っているか、知っておくべき日から起算しなければならない。第二に、被告は原告が起訴期限を知っている事実について立証責任を負わなければならず、被告は原告が行政行為の内容及び実施主体を知っているか、知っているべきだと主張した日から1年の起訴期限を超えた場合、立証責任を負わなければならない。

また、最高人民法院は(2020)最高法行再374号行政判決の中で、「知っている」とは、十分な証拠証明があり、申請者が行政行為を行った時間を知っていること、「知るべき」とは、裁判官の職業道徳に従い、論理的な推理と生活経験を用いて、関連する証拠に基づいて、申請者が行政行為を行ったことを知っている時間を推定することを指す。

上記の内容を総合して、筆者は、「知っているか、知っているべきか」を判断する一方で、各方面の証拠と証拠提出責任分配規則を結合して、行政相対人が行政機関を知っているか、またその行政機関が告訴された行政行為を知っているかどうかを認定し、期限超過かどうかを判断しなければならない、一方で、具体的な事件の中で、裁判官は論理的な推理と生活経験に基づいて、行政相対性の人が行政行為を知っているかどうかを総合的に判断しなければならない。

(二)「不可抗力又はその他の自己原因に該当しない」に関する認定

1.投書・来訪は遅延を控除できる時間ではない

最高人民法院は(2019)最高法行申369号事件で、この問題について論証し、最高裁は、起訴者自身に属さない理由で起訴期限を超えた場合、遅延された時間は起訴期間内に計算されないと判断した。「遅延された時間」には、不可抗力により確実に訴権を行使できない場合、当事者が起訴期限内に法定ルートを通じて関連権利を主張し、処理結果を待っている場合、または行政機関が処理を承諾し、信頼に基づいて対応する処理結果を待っている場合などが主に含まれる。当事者が関係部門に一方的に陳情を訴えただけで、陳情の遅延を訴えた期間には保護できる信頼利益がなく、当事者自身が法定訴訟ルートを通じて紛争を解決して起訴期限を遅らせることを放棄した場合に属し、控除すべき期間ではない。

2.拘束が控除可能な遅延時間

最高人民検察院の専門家グループはこの問題について、人身の自由が制限されていることが「その他当事者自身に属さない原因」であるかどうかについて、信春鷹編集長の『中華人民共和国行政訴訟法解釈』は、「司法解釈に関する規定:起訴者自身に属さない原因で起訴期限を超えた場合、遅延された時間は起訴期間内に計算されず、人身の自由が制限されて訴訟を提起できない場合、人身の自由が制限された時間は起訴期間内に計算されない。本条(行政訴訟法第48条を指す)はこれらの内容に基づいて、各方面の意見を総合して定められたものである」としている。行政訴訟法の解釈』では、人身の自由が制限されることは起訴期限の控除に該当することとしている。江必新編集長の『行政訴訟法及び司法解釈関連理解と適用』は、「不可抗力と人身の自由が制限されるのはすべて『当事者自身に属さない原因』の特殊な状況に属する。(行政訴訟法第48条第1項)『その他』の範囲は確定しておらず、尽きることができず、判断の主な基準を確定するしかない:当事者に責任がない、すなわち起訴期限を超えたことに間違いがない。……『人身の自由が制限されている』に関する理解はもっと明確で、『制限』は外来的な要素から来なければならず、……強調したのは人身の自由が制限されているだけの客観的な結果である」と述べた解読を参考に、当事者が行政機関に拘束されるのは行政機関に属する当事者の人身の行政処罰に加え、当事者が行政拘留されている間、その人身の自由が深刻な制限を受けているため、正常な状態のように法的サービスを求め、訴訟の権利を行使することができないのは、行政訴訟法第48条第1項に規定された「その他の当事者自身に属さない原因」であり、法に基づいて起訴期限から差し引かなければならない。

3.当事者が管轄裁判所の選択ミスにより起訴期限を遅らせた場合、遅延された時間は起訴期限内に計算されますか。

最高人民法院行政裁判廷が編著した「最高人民法院行政裁判廷裁判官会議紀要(第2集)」の裁判官の意見によると、当事者の訴権を確実に保護するために、我が国の「行政訴訟法」は起訴期限の控除と延長の状況を明確に規定している。当時有効だった「執行解釈」第43条によると、「起訴者自身に属さない理由で起訴期限を超えた場合、遅延された時間は起訴期間内に計算されない」と明確に規定されている。2015年に改正された行政訴訟法はこの規定を吸収し、さらに改善された。第48条第1項は、「公民、法人またはその他の組織が不可抗力またはその他の自己に属さない原因で起訴期限を遅らせた場合、遅延された時間は起訴期限内に計算されない」と規定している。しかし、これらの規定はいずれも「起訴者自身に属さない原因」とは何かについて具体的な規定と解釈をしていない。「行政訴訟法」に基づいて公民、法人又はその他の組織の合法的権益を保護する立法趣旨に基づき、当事者の訴権を確実に保障する観点から、司法実践において、正当な理由が法定期限を超えて提起された訴訟に対して、公民、法人又はその他の組織に有利な解釈をしなければならない。起訴期限を超えて正当な理由があるかどうかを判断するには、行政相対人がすでに積極的に起訴権を行使しているかどうか、行政相対人が自身に属さない原因で起訴期限を遅らせている状況があるかどうかを十分に考慮しなければならない。起訴者は法定起訴期限内に起訴権を行使し、管轄裁判所の選択は間違っているが、人民法院の釈放を経て、起訴者は合理的な期限内に管轄権のある人民法院に訴訟を提起したため、起訴期限を遅らせるのは正当な理由があり、当事者自身の原因で遅れた時間ではなく、起訴期限内に計算すべきではない。

そのため、上記の専門家の意見の回答、裁判官の意見などを通じて、控除可能な期限に属するかどうかを判断することができ、相応の基準に基づいて判断することができ、統一された判断基準は当事者の責任の有無(過失の有無)であり、外来要因によって法律サービスを正常に求め、訴訟権利を行使することができないかどうかを比較することができる。もしすでに積極的に訴訟の権利を行使していれば、管轄裁判所の選択が間違っていても、合理的な期限内に再び起訴することが許可されます。しかし、投書・陳情のためだけであり、訴訟権の行使に支障をきたすことはないため、遅延した時間は法定の控除可能な期限ではない。