最新仲裁裁决与《劳动争议司法解释(二)》同频共振——未签书面合同双倍工资之例外

2025年8月1日,最高人民法院举行新闻发布会,发布《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》(“简称《劳动争议案件司法解释(二)》”),引发劳动法律界热议,其中关于未签书面劳动合同双倍工资的例外条款,让作者联想到六月下旬刚收到的某份特殊仲裁裁决。这份裁决不仅与该新司法解释的精神高度契合,更验证了司法倾向的统一化和辩护策略的前瞻性。可以说,刚出炉的《劳动争议案件司法解释(二)》恰好为这个案子"撑腰"了。

一、争议案件背景:一场“二进宫”引发的劳动合同签订争议

某员工曾于2024年7月与某餐饮公司签订为期一年的劳动合同(注:2025年7月到期),后于当年10月“说走就走”申请离职并办理完毕手续。2024年12月,该员工二次入职同一公司,但双方未签订新的书面劳动合同,后员工又于2025年2月因个人情绪突然离岗。

2025年3月,该员工补发书面函件以公司“不签合同和乱罚款”为由提出书面离职,随后申请劳动仲裁,主张2024年12月至2025年3月期间4个月的未签合同双倍工资差额及经济补偿金。

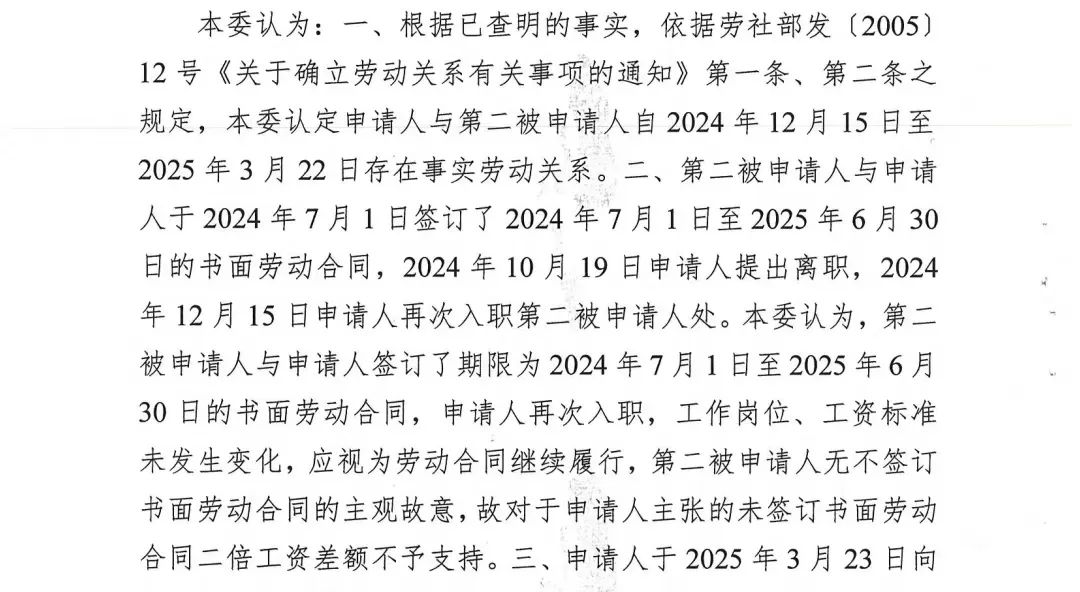

二、裁决结果及分析:突破形式要件的实质正义考量

在《劳动争议案件司法解释(二)》施行前,劳动仲裁委员会的裁决是有些特殊的,但又是前瞻性的。最终确认双方存在事实劳动关系,但驳回了双倍工资差额及经济补偿金的请求。这份裁决的特殊之处在于:

(1)对劳动合同延续性的把握

裁决书指出,员工二次入职时岗位、薪资未发生变化,原劳动合同虽因离职终止,但新用工关系仍在原合同框架内延续(如合同期限、岗位、当事人、薪资等)。这种认定突破了"一次用工必须对应一份新合同"的形式思维,更注重劳动关系的实质连贯性。

👉潜台词:不是每次入职都必须签新合同,实质不变的话,原合同"余温"仍在!

(2)对用人单位主观过错的严格审查

作者在庭审中提交了公司与员工的微信聊天记录,证明公司在争议爆发后曾主动提供新劳动合同但被员工拒绝。仲裁委采纳了这一证据,认定公司无"不签合同的主观恶意",而这正是《劳动合同法司法解释(二)》第七条例外情形的引申适用——非因用人单位过错导致未签合同的,可不支付双倍工资。

👉关键:法律罚的是"故意不签",公司只要尽到诚意,就不算过错!

(3)对解除理由的实质性判断

针对员工主张的"被迫解除",作者也提出抗辩,员工最初离职理由系个人情绪引发,并不是数日后发函的"不签合同、不合理罚款",且该等情况亦非《劳动合同法》第三十八条规定的法定解除事由,故后续补充的《被迫解除通知书》与实际离职原因不符。仲裁委最终认定双方系协商一致解除,不支持经济补偿金。

👉提醒:解除劳动关系的理由要"一锤定音",事后补的不算数!

三、《劳动争议案件司法解释(二)》的呼应:三个专业要素及辩护前瞻性

(1)穿透形式看实质的思维方式

在多数案件聚焦"是否签订书面合同"这一形式要件时,作者提出"原合同延续性"主张,与司法解释中"实质劳动关系"的认定精神高度吻合。这种辩护意见在处理二次入职、关联公司用工等复杂情形时尤为关键。

(2)证据组织的精准性

针对员工否认收到合同的主张,公司在争议爆发后庭审之前寄送劳动合同并充分表达签署意愿。随后提交的快递记录、聊天记录形成完整证据链,清晰证明公司已履行签约义务。这种对证据的设计和细节把控,精准命中了司法解释中"用人单位已尽到诚信义务"的例外要件。

(3)对裁判倾向的深刻理解

裁决书强调"用人单位无主观恶意则不罚",这与作者庭审中反复强调的"惩罚性赔偿应以过错为前提"一脉相承。虽然裁决时,新司法解释尚未出台,但实务中"避免机械适用法律"的倾向已有内在逻辑,这也为新司法解释的施行起到了承前启后的作用。

👉法条“撑腰”:

第七条 劳动者以用人单位未订立书面劳动合同为由,请求用人单位支付二倍工资的,人民法院依法予以支持,但用人单位举证证明存在下列情形之一的除外:

(一)因不可抗力导致未订立的;

(二)因劳动者本人故意或者重大过失未订立的;

(三)法律、行政法规规定的其他情形。

第八条 劳动合同期满,有下列情形之一的,人民法院认定劳动合同期限依法自动续延,不属于用人单位未订立书面劳动合同的情形:

(一)劳动合同法第四十二条规定的用人单位不得解除劳动合同的;

(二)劳动合同法实施条例第十七条规定的服务期尚未到期的;

(三)工会法第十九条规定的任期未届满的。

这个案子最有意思的是仲裁时新司法解释还没敲定,但裁决思路却和新规完美同步、呼应,揭示了劳动争议处理的重要导向:法律不仅要保护劳动者权益,也要防止形式主义维权对企业正常经营造成过度冲击。在劳动法律日益精细化的今天,熟练掌握"以证据为基石、以实质正义为导向"的裁判逻辑,正是化解劳资矛盾,实现个案实质正义的关键所在。

引用

《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(二)》全文链接:

https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472691.html

引用来源:最高人民法院新闻局