竞业限制那些事:企业防线与员工边界的博弈(下)

当企业与员工在竞业限制的战场交锋,举证责任的分配、违约金的合理性、管辖权的归属,往往成为决定胜负的关键砝码。员工是否真的“越界”?用人单位如何用证据链锁定违约事实?偷录的监控视频能否被法庭采信?天价违约金是威慑还是“霸王条款”?当期权纠纷在劳动法与商事合同的夹缝中游走,管辖权之争又该如何破局?本文将承接《竞业限制那些事:企业防线与员工边界的博弈(上)》(点击观看),对上述问题做出进一步分析。

一、员工是否违反了竞业义务?——用人单位要如何举证

1.举证要多“硬”?——单位需要承担多大的举证责任?

在竞业限制纠纷案件中,原用人单位可通过工商登记、官网信息、专利申请及社保记录等公开渠道收集员工违约证据。但现实中,员工往往采取隐蔽方式规避举证,如间接提供服务或代持投资等,导致直接取证困难。

在司法实践中,当用人单位提供初步证据(如员工出入竞争公司记录、工作场所影像等)证明存在违约可能性时,举证责任即发生转移。此时,员工需对可疑行为作出合理解释或提供反证,若无法合理解释或举证不足,则可能承担不利后果。

2.怎么拿出有力证据?——用人单位证明员工违约的几种方式

在竞业限制纠纷案件中,用人单位可采取多维度举证策略证明员工违约行为。对于直接入职竞争公司的情况,除常规的工商登记、知识产权信息外,可依法申请调取用工记录、社保公积金及个税缴纳记录等官方文件。但对于一些隐蔽的违约行为,收集证据的方式则要更加灵活:

1.时空行为证据:拍摄员工在工作日正常时段频繁出入竞争公司场所的影像资料;

2.身份关联证据:如果员工在竞争公司收过快递,或者在公司活动中亮过名片,参加过会议或签过合同,这些都能成为证明他与竞争公司有联系的证据;

3.间接参与证据:如果员工通过亲戚持股、参与经营竞争公司,那就是间接的证据了,能进一步证明员工在做“背后交易”。

4.借助网络大数据搜集证据,如可以搜集员工跳槽新闻或者借助AI工具(豆包或者DeepSeek等)直接询问员工是否前往竞争单位,从而得出大数据结论作为旁证。

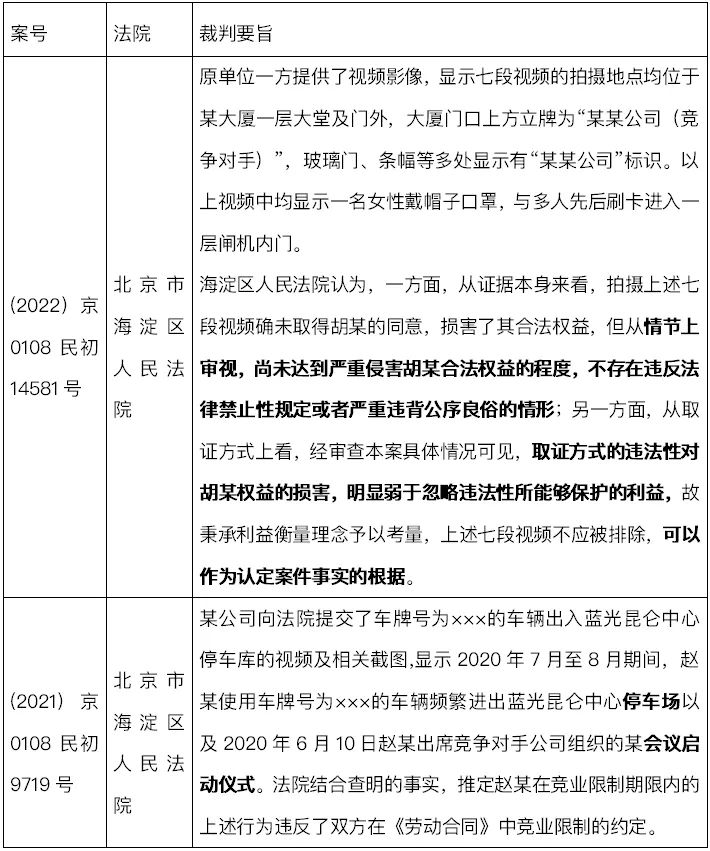

3.偷录能不能当证据?——单位偷拍员工跳槽的法律边界

在竞业限制纠纷中,许多用人单位可能会选择在公开场所拍摄员工的音视频作为证据。那么,这类证据是否能被法院采纳呢?答案关键在于是否符合《民事诉讼法解释》第106条关于证据合法性的要求。法院会从四个维度来审查这类证据的有效性:场所的公开性、目的的正当性、证据的完整性以及当事人的合理解释。

1.场所的公开性:如果拍摄发生在公司大门、公共停车场等公开区域,由于不涉及私人空间,通常不会被视为侵犯隐私;

2.目的的正当性:拍摄的目的是为了证明员工是否违反竞业限制,而非单纯侵犯个人权益。因此,这样的取证行为与偷拍行为有本质区别;

3.证据的完整性:单独的影像证据证明力有限,需要结合其他证据(如出入记录、工作证件等)形成完整的证据链。只有多角度的证据才能确保有效;

4.合理性解释:法院更关注的是员工能否对拍摄到的行为作出合理解释,而不会过度纠结取证手段。

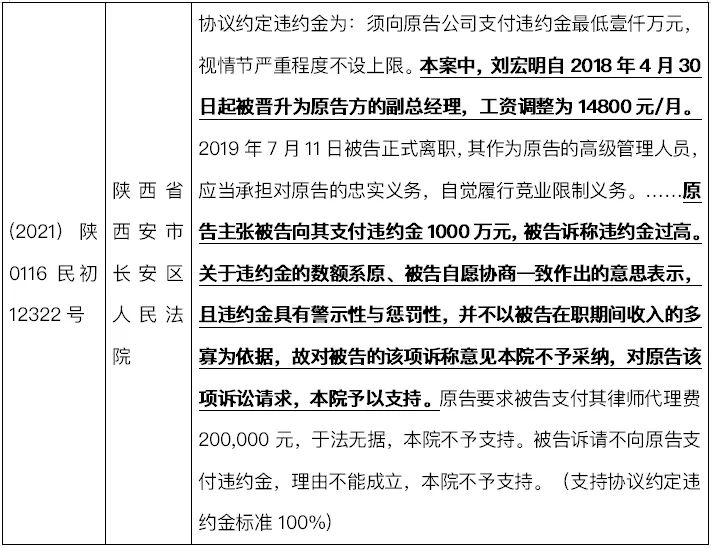

二、违约金太高能打折吗?——高额违约金如何才能站得住脚

在实务中,我们常会遇到用人单位主张高额违约金的情况,法院怎么判断这个钱收得是不是“过了头”?笔者认为可以从如下几个方面来论证“值这个价”:

1.员工“到底掌握了多少秘密”,比如员工在企业工作多年,直接管理多个核心部门,手上握着大量和团队管理、业务策略相关的文件,还参与发布了一些关键性的保密资料,证明员工掌握着企业大量商业秘密,需要高额违约金防止其违反竞业义务;

2.员工在企业期间获取高额工资收益,且离职后企业向其发放高额竞业限制补偿金,那么获取高额收益的员工应当同等赔偿高额违约金;

3.员工违反竞业限制行为十分恶劣,如员工在明知自身有竞业限制义务的前提下,仍前往竞争单位,还恶意从原单位挖人,将在原单位获取的资源用于竞争单位发展中,系严重恶意违约行为。

高额违约金能否站得住脚,应当从多个方面审查,法律既要保障员工利益,也应当保护企业核心商业秘密,维护整个行业的良性竞争。

三、期权纠纷归谁管?——从“劳动”还是“合同”说起的管辖问题

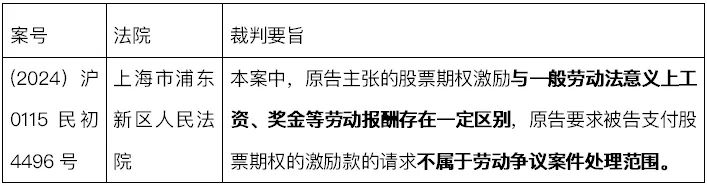

在司法实践中,高额竞业限制可能还伴生这股权激励,关于涉股权激励纠纷是否属于劳动争议,存在不同观点。一种观点认为,应当将该类纠纷纳入劳动争议的受理范围。其理由在于,股权激励制度通常以用人单位与激励对象之间存在劳动关系为前提,其激励对价系激励对象为用人单位提供劳动服务,因而具有显著的劳动报酬属性。在此情形下,股权激励纠纷系因劳动关系产生,属于劳动争议,应当先行通过劳动争议仲裁程序予以解决,随后方可进入诉讼程序。例如,北京市第一中级人民法院在相关课题研究中指出,若激励对象与激励主体间存在劳动关系,因股权激励标的物给付所产生的争议应视为基于劳动报酬而生的争议,适用《劳动争议调解仲裁法》及相关司法解释的规定。此类争议可能涉及股权激励协议的效力、行权条件、给付方式及损失赔偿等;而当股权激励标的物部分或全部给付完成后,所引发的关于股东资格、股东权利等问题,则属于公司法意义上的股东权利争议,不再属于劳动争议范畴。

相对应地,另一种观点认为,股权激励纠纷应当被界定为合同纠纷,直接由法院管辖,无需经过劳动仲裁的前置程序。该观点强调,股权激励行为本质上是企业以附带特定条件的方式赋予激励对象部分股东权益,使其以股东身份参与公司治理和利润分享。此类安排多面向企业的中高级管理人员和核心技术骨干,具备较强议价能力,协议签订具有民事平等性。从权利性质来看,其激励收益源于股东身份所附带的财产权利,与基于劳动关系产生的工资报酬存在本质区别,具有明显的资本性收益特征,相关的期权协议主体(偏境外主体)大概率也不是劳动合同的用人单位(偏境内主体)。因此,应将该类法律关系视为平等民事主体之间基于契约设立的民商事合同关系,适用《民法典》合同编相关规定加以调整,而非纳入劳动争议的受案范围。

综上,涉股权激励纠纷的案由认定直接影响案件的受理机构和管辖法院。司法实践中对此尚无统一定论,需结合案件具体情况综合判断激励协议的属性及激励对象与企业之间的法律关系,以确定应适用的法律规范与程序路径。

四、结语

竞业限制协议在平衡用人单位商业利益与劳动者择业权之间发挥着关键作用,其法律适用的精细化程度正不断提升。面对适用对象的界定、竞业范围的划定、违约责任的承担及违约金的合理性审查,司法实践逐步形成了可预期的裁判规则,也对协议设计提出了更高要求。

在合规操作层面,用人单位应注重前端制度的科学设计与补偿义务的规范履行,避免“高约束低补偿”引发协议无效或违约金被调减的风险;劳动者则应理性评估竞业义务的范围与后果,合理行使抗辩与救济权利。唯有如此,竞业限制制度才能真正发挥其保护正当利益、防范不正当竞争的制度功能。